こんにちは、ももです🌱

早速ですが、

このような経験はありませんか?

紹介する習慣を身につけることで以下の変化があります。

これから紹介するものは、『7つの習慣』というベストセラーに書かれている習慣から抜粋したものです。

全世界で4000万部以上、日本では240万部以上販売されているベストセラー

20世紀にもっとも影響を与えたビジネス書の1位に輝いている

1989年に発行されて以降、現在も読み続けられています。過去200年の“成功に関する文献”を研究

歴史から分かった、「真の成功、永続的な幸福を得られる習慣」をこの本に綴っている

著者スティーブン・R・コヴィー博士は、タイム誌が選ぶ世界で最も影響力のあるアメリカ人25人の一人に選ばれています。

そのため確かな根拠がありますし、私の実体験も紹介していきます。

人間関係に疲れた心を整える3つの習慣

(新人看護師)

仕事で、対人業務が辛すぎる・・・。

看護師はまさに対人業務だから、ストレスも大きいよね。

(新人看護師)

このままずっと人間関係に悩み続けるのは嫌だな…。

じゃあ今日は、人間関係で悩む人の心を整える習慣を紹介するね。

仕事・家庭・学校など、どんな場面やどんな相手にも使える習慣ですので、ぜひ参考にしてみてください。

気になる部分だけでもいいので、

ぜひ目次からチェックしてみてね

- 拒食症克服

- 不登校・引きこもり克服

- 本業看護師・新卒で訪問看護師

- 対人業務である看護師をブランクなく続けている

結論:自分の心を整える3つの習慣とは

-1-1-1024x576.png)

自分の心を整える習慣は以下の3つです。

主体的である

他人に振り回されなくなる習慣です。

終わりを思い描くことから始める

人生に迷いや後悔が減る習慣です。

最優先事項を優先する

本当に大切な人やことにエネルギーを使えるようになる習慣です。

「主体的?」「最優先事項?」言葉が抽象的でよく分からないという方。

分かります。私も、はじめてフレーズを見た時、「?」が浮かびました。

しかし、7つの習慣を読み込み、理解・実践した結果、その効果の大きさに驚きました。

ここでは、

を実体験と共にお伝えします。

このブログを読んでいるあなたは、

「自分を変えよう」という前向き、かつ尊敬できる方だと思います。

そんなあなたに、しっかり習慣の効果を感じて幸せになってもらいたいので、本題に入る前に少しだけ前提の話をさせてください。

これから紹介するものは、

応急処置のテクニックではありません。時間がかかる一歩一歩地道な習慣です。

一度身につけた習慣は、どんな場面でも自分を救ってくれます。

さて、なにかを習慣化するためには、以下の3つの要素が必要と言われています。

- 知識(なにをするのか)

- 意欲(なぜするのか)

- 技術(どうやってするのか)

引用:完訳7つの習慣 人格主義の回復 著者:スティーブン・R・コヴィー (出版社:キングベアー出版 発行年2020年初版出版)より

この記事では、この3要素を盛り込み、まさしく習慣化できるためのサポートを行います。

私自身、習慣化によって感情コントロールが上達しました。

と成長できています。

結果的に、それが人生を変える一歩になっているんですよね。

そのため、この記事を読んでくれているあなたにとっても人生を変えるきっかけになると思うんです。

肩の力を抜いて、ゆっくりご覧ください。

習慣によるメリット

習慣によるメリットは以下の3つです。

他人に振り回されなくなる

他人に振り回されないことで、ストレスを減らし心を軽くすることができます。

人生に迷いや後悔が減る

自分にとって本当に大切なことが見えてきます。

本当に大切な人やことに、エネルギーを使うことができる

時間の使い方に対して、幸福度・満足度が上がります。

まずは、習慣を身につける前の状況をまとめるね。

習慣を身につける前

- 元々メンタルは弱い方でした。

- 高校では不登校、浪人中は引きこもりも経験しました。

- 看護師歴1〜3年目は、新卒で訪問看護を経験しました。

こらから紹介する実体験は、新卒で訪問看護を行っていた時の話です。

訪問看護は、幅広い知識・技術・経験などが必要とされます。

そのため、新卒での訪問看護は壁の連続でした。

たとえば、

訪問先のご家族の質問に答えられず、「経験不足が過ぎるね。」と言われて自信が落ちる。

⇓

自信が低いため、他人の意見に流されやすくなる。

たとえば、同僚がサボった仕事を嫌々引き受けてしまう。

ますますストレスが増える悪循環。

⇓

人間関係に疲れ切ってしまい、休日はスマホでアニメやSNSを見て1日が過ぎる。

日々の満足度が低いまま、また仕事へ行く。

今は、対人スキルが上がり、満足度の高い日々を過ごすことができているよ。

(新人看護師)

どうやって乗り越えたの?

まずは、なぜ人間関係に悩み続けていたのか、

一緒に振り返ってみよう!

ここが分かれば一気に道が拓けていくよ!

人間関係に悩み続ける理由

まず伝えたいことは、人間関係が上手くいかないのは、本人の過去や性格の問題ではなく、

知識不足・スキル不足が原因の一つです。

この記事を読み、コツを掴んでもらえれば、誰でも対人スキルは上達します。

ぜひ、生活に取り入れてみてくださいね。

本題:自分の心を整える3つの習慣

主体的である

7つの習慣の考え方

1つ目の習慣だよ。

本の一説を紹介するね。

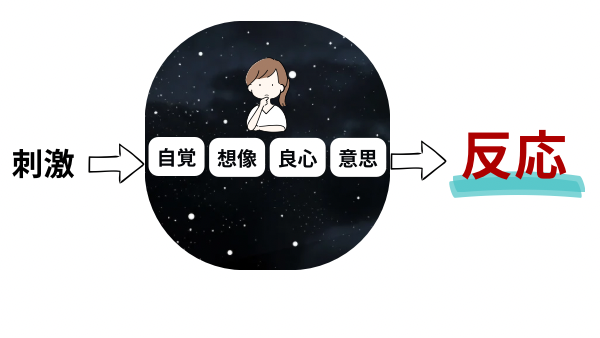

何が起ころうとも、それが自分に与える影響を自分の中で選択することができたのだ。

自分の身に起こること、すなわちそれを受ける刺激と、それに対する反応との間には、反応を選択する自由もしくは能力があった。

完訳7つの習慣 人格主義の回復 著者:スティーブン・R・コヴィー (出版社:キングベアー出版 発行年2020年初版出版) 第1の習慣 主体的である より

(新人看護師)

いまいちピンとこないな。

ここではまだ分からなくて大丈夫。

続きを見てみよう!

選択の自由の中にこそ、人間だけが授かり、人間を人間たらしめる四つの能力(自覚・想像・良心・意思)がある。

自覚は、自分自身を客観的に見つめる能力だ。

想像は、現実を超えた状況を頭の中に生み出す能力である。

良心は、心の奥底で善悪を区別し、自分の行動を導く原則を意識し、自分の考えと行動がその原則と一致してるかどうかを判断する能力である。

そして意思は、他のさまざまな影響に縛られずに、自覚に基づいて行動する能力である。

完訳7つの習慣 人格主義の回復 著者:スティーブン・R・コヴィー (出版社:キングベアー出版 発行年2020年初版出版) 第1の習慣 主体的である より

(新人看護師)

うーん、やっぱり難しい…。

私も最初は分からなかったけど、段々と理解できるようになるから安心して。

この時点で引用の内容を全て理解しなくても大丈夫です。

四つの能力(自覚・想像・良心・意思)については、次の実践編で何度も出てきます。

出てきたときに、引用を読み直してみてください。理解が深まります💡

「主体的である」の実践編

『主体的である』ための4ステップは以下の通りです。

(1)「今私は反応的になっている。」と心の中で呟く

『反応的』は聞き慣れない言葉だと思うので、少し説明させてください。

自分の心が、相手に左右されている状態のことです。

たとえば、

- 【人にちやほやされる】→【気分がいい】

- 【人にちやほやされない】→【傷つく・自己評価が下がる】

反応的な人の心は、相手の態度次第でころころ変わってしまいます。

もし、反応的になってしまいそうな時は、

と心の中で呟いてみてください。

そうすると余裕がないときでも、自分のことを客観的に見ることができます。

客観的になることができれば、問題の大半は解決したようなものです。

なぜなら、冷静に対応できる土台が築けているからです。

たとえば、人の相談事を冷静に聞けるのは自分が客観的だからですよね。

同じように、自分のことも客観的に見てあげれば、その後は冷静に対応することができます。

客観的…。

つまり、さっき引用に出てきた4つの能力の中の「自覚」?

その通り!

もし周りに人が居なければ、直接声に出して言ってみてね。

さらに効果的だよ。

習慣によって、反応的な自分から抜け出すことは可能です。

自分のことを一番に守れるのも、一番に助けられるのも自分です。

呟くだけなので、ぜひ一度やってみてください。

(2)自分と刺激の間にスペースをイメージする

これも、さっきと同じように「自覚」を使って、自分のことを客観的に見るためのステップだよ。

“自分”と“刺激”の間にスペースをイメージします。

私は、自分を囲むような宇宙空間を想像しています。

誰も入ってこれない、自分だけのスペースをイメージしてみよう!

自分と受けた刺激(相手の言葉や行動など)の間に、スペースがあることによって、一呼吸置くことができます。

つまり、自分の反応を選ぶ余白をつくります。

次は実際に反応を選んでいくよ!

(3)スペースを使って、反応を選ぶ

②でつくったスペースを使って、実際に反応を選びます。

実は、反応の選び方にコツがあります。それは、

「想像」と「良心」を使うこと

です。

いまいち想像がつきにくいと思うので、具体例で説明していきます。

家族から「経験不足が過ぎるね」と言われた

⇓

自分と刺激の間にスペースをつくる

- 「反応的になっている」と呟く

- 誰も入ってこれないスペースをイメージする

⇓

スペースの中で反応を選ぶ

今日分からなかったことを勉強すれば、知識・経験が積み上がる/経験豊富な看護師に一歩近づける(想像)

この体験を同じく悩んでいる人のために活かす(良心)

サボった同僚の仕事を引き受けてしまった⇓

自分と刺激の間にスペースをつくる

- 「反応的になっている」と呟く

- 誰も入ってこれないスペースをイメージする

⇓

スペースの中で反応を選ぶ

次は余裕があれば手伝うけど、まずは自分の業務に集中!このように対応すれば、もっと仕事ができる人間になれる(想像)

この体験を同じく悩んでいる人ために活かす(良心)

想像では、自分の才能・可能性を活かせる未来を想像してみましょう。

良心は、実はとても大事な内容です。説明が長くなってしまうので別に記事を作っています。

良心を理解すると一気に世界の見え方が変わります。たとえば、

- 人に振り回されなくなったり

- 長期視点で物事を判断できたり

今より人生が楽になると思うのでぜひご覧ください。

ひとまずどうすればいいか悩んでいる人は、以下2つを意識してみましょう。

(4)続ける

最後は、続けること。

4つの能力の中の「意思」だね。

一度決めたことをやり抜く意思が大事だよ。

続けられるかな?

紹介したステップは、すぐに効果を感じるからこそ、習慣化しやすいと思うよ!

たとえば、「反応的になっている」と呟くだけで、普段より冷静になれていると思います。

効果を感じるからこそ習慣化しやすいです。

どのステップも最初は難しく感じたとしても、何度か繰り返すと、コツを掴めます。

コツを掴めたら、楽に実践できるようになるため、ぜひ諦めずに取り組んでみてください!

ここまでやってみて、どう感じる?

(新人看護師)

今までの経験を、対人スキルアップにつなげようと思ったよ。

自分の反応を自分で選べるようになったね!

自分の反応は自分で選べるようになれば、メンタルが安定する時間が格段に増えるよ。

終わりを思い描くことから始める

7つの習慣の考え方

2つ目の習慣だよ。

本の一説を紹介するね。

人生が終わるときをありありと思い描き、意識することによって、あなたにとってもっとも重要な基準に反しない行動をとり、あなたの人生のビジョンを有意義なかたちで実現できるようになる。

完訳7つの習慣 人格主義の回復 著者:スティーブン・R・コヴィー (出版社:キングベアー出版 発行年2020年初版出版) 第2の習慣 終わりを思い描くことから始める より

ここで内容を全てを理解できなくても大丈夫です。

次の実践編で具体的に説明していくので、少しずつ理解が深まっていくと思います。

『終わりを思い描くことから始める』の実践編

『終わりを思い描くことから始める』ための3ステップは以下の通りです。

(1)自分のお葬式を想像する

いきなり、自分のお葬式と言われても少し怖いですよね。

しかし、ここで深く考えることが、自分の生き方を見つめ直すきっかけになります。

私自身も、自分の生き方を見つめ直した結果、現在進行形で人生が好転しているよ。

まずは、次の質問3つについて考えてみましょう。

ここで少し時間をとって考えてみてください。

もし自分のお葬式で、大切な人達が、あなたの人生を語るとしたら・・・

紙やスマホのメモに、質問の答えを書いてみましょう。

素直な気持ちをそのまま書いてみよう!

考えは日々変わると思うから、その都度修正していけばOK!

私が仕事で関わった人から語って欲しい内容を一部紹介します。

(利用者様から語ってほしい)

この人の前では自分らしく過ごすことができた。良い理解者で安心感があった。

(スタッフから語ってほしい)

相談しやすく良い理解者だったため、一緒に働きやすかった。

(2)ミッションステートメントを書く

さきほど想像した“自分のお葬式”のイメージ通りに生きていくためのステップだよ。

ミッションステートメントとは、自分自身の憲法です。

と自分だけの憲法をつくります。

ミッションステートメントがあると迷いや後悔がなくなり、日々の幸福度が格段に上がったよ!

ミッションステートメントの作り方については長くなるので別記事を書いています。

詳細は以下の記事をご覧ください。

私のミッションステートメントの一部を紹介します。

(利用者様に対して)

(スタッフに対して)

一度作って終わりではなく定期的に見直すことも大事です。

なぜなら、自分の信念がより明確&統一されていくからです。

定期的に見直すことで、初心を忘れずモチベーションを維持できます。

私は週に一度、内容や言葉のニュアンスを見直すようにしているよ。

(3)ミッションステートメントに沿って行動する

先程つくったミッションステートメントに沿って行動していきます。

はじめから、完璧にやろうとせず、できそうなところから少しずつで大丈夫です。

少しずつ、日々の幸福度が高まっていく実感を感じると思います。

私が実際に行った行動の例を紹介します。

相手のパラダイム(もののみかた)を分析する

具体的には:

- 相手の出身地や家族構成、趣味、仕事(職種や仕事へのスタンス)などを把握する

- (踏み込みすぎず常識の範囲内で尋ねる)

⇓結果

- 現在の考え方・生き方を形作っている背景が見えてくる

- その背景から相手のパラダイム(もののみかた)を分析する

(例:何より家族を優先している→パラダイムの軸を家族に置いていると分析する)

⇓結果

- 相手を知るためにどんどんコミュニケーションが増えました

- 結果、会話が弾み雑談力も身についたと思います

- また、相手の事情を知ることで、相手の抱えている問題や目標も見えてきます。

- その問題や目標へ協力姿勢を取っていくことで信頼関係も築けています。

大切な人達の幸せも考えたうえで選択したからこそ、自分も周りも幸福度が高いです。

(新人看護師)

こうやって、行動の一歩を踏み出していけばいいんだね。

ときには上手くいかないこともあるかもしれない。そういうときは、

「これは成功と幸福を手に入れられる習慣。歴史が証明してる。」と呟いてみて。

壁にぶつかった時に自分の信じて行動を続けられるよ。

最優先事項を優先する

7つの習慣の考え方

最後の習慣だよ。

一説を紹介するね。

少し長いです。ここでは内容をすべて理解しなくても大丈夫です。

このあとに、具体例を交えて引用の内容を解説しているので、ぜひそちらをご覧ください。

第3の習慣を身につけるためには、第1と第2の土台が不可欠である。

自分の主体性を意識し、それを育てていかなければ、原則中心の生き方はできない。

自分のパラダイムを自覚し、それをどのように変えれば原則に合わせられるか理解して初めて、原則中心の人生を生きられる。

あなた独特の貢献をありありと思い描きながらフォーカスすることができなければ、原則中心の人間にはなれない。

しかし、これらの土台を築けたなら、自分自身を効率的にマネジメントする第3の習慣を実践することによって、あなたは毎日、原則中心の生き方ができるようになる。

完訳7つの習慣 人格主義の回復 著者:スティーブン・R・コヴィー (出版社:キングベアー出版 発行年2020年初版出版) 第3の習慣 最優先事項を優先する より

具体的を交えて解説していきます。

第1の習慣=主体的である

⇓つまり

💡自分の人生を自分で選択する

第2の習慣=終わりを思い描くことから始める

⇓つまり

💡ゴール(なりたい自分や、本当に大切なこと)を明確にする

第3の習慣=最優先事項を優先する

⇓つまり

💡主体的な選択+ゴールをもとに、毎日の行動を整理して実行する

船旅に例えると、

第1の習慣=舵を自分で握る

第2の習慣=目的地を決める

第3の習慣=毎日の航路を整理しながら進む

この3つがそろって初めて、船は効率よく確実に目的地にたどり着けます。

これで引用に書かれていた

- 第1、第2が土台となり

- 土台が築ければ、第3の習慣を実践することによって原則中心の生き方ができる

の意味を理解してもらえたのではないでしょうか。

いやいや、引用の内容は分かったけど、

原則中心の生き方?またよく分からないワードが出てきた・・・と思った方。

聞き慣れないワードが続き、疲れてきたと思います。

この記事の内容を一度で全て理解しなくても大丈夫です。

ほっと一息つきながら、気になる部分だけでもいいのでチェック、実践してみてくださいね。

では続きを説明していきます。

原則をパラダイム(もののみかた)の軸に置く生き方です。

原則、パラダイムについては以下の記事を御覧ください。

原則中心の生き方って結局どうすればいいか、手っ取り早く知りたい方へ。

💡第2の習慣で出てきたミッションステートメントを作りましょう

なぜなら、ミッションステートメントは、自分の思いや希望を、原則に調和させて作るからです。

つまり、

原則中心に生きること

=ミッションステートメントに沿って生きること

です。

「原則中の生き方」によって得られる結果・変化は以下の通りです。

- 個人としての成功(人生設計・自己実現・メンタル強化など)

- 人間関係の成功(家庭・夫婦・友人・仕事・キャリアなど)

- 自分にしかできない社会貢献

- 自分自身の成長

- その他様々な、問題解決や目標達成

まさに「真の成功、永続的な幸福を得られる習慣」です。

「最優先事項を優先する」ための4ステップ

『最優先事項を優先する』ためのステップは4以下の通りです。

内容にボリュームがありますが、実践編ですので、実践すればまさに人生が変わる4ステップです。

気になる部分だけでもいいので、ぜひ実践してみてください。

(1)行動を4つの領域に分ける

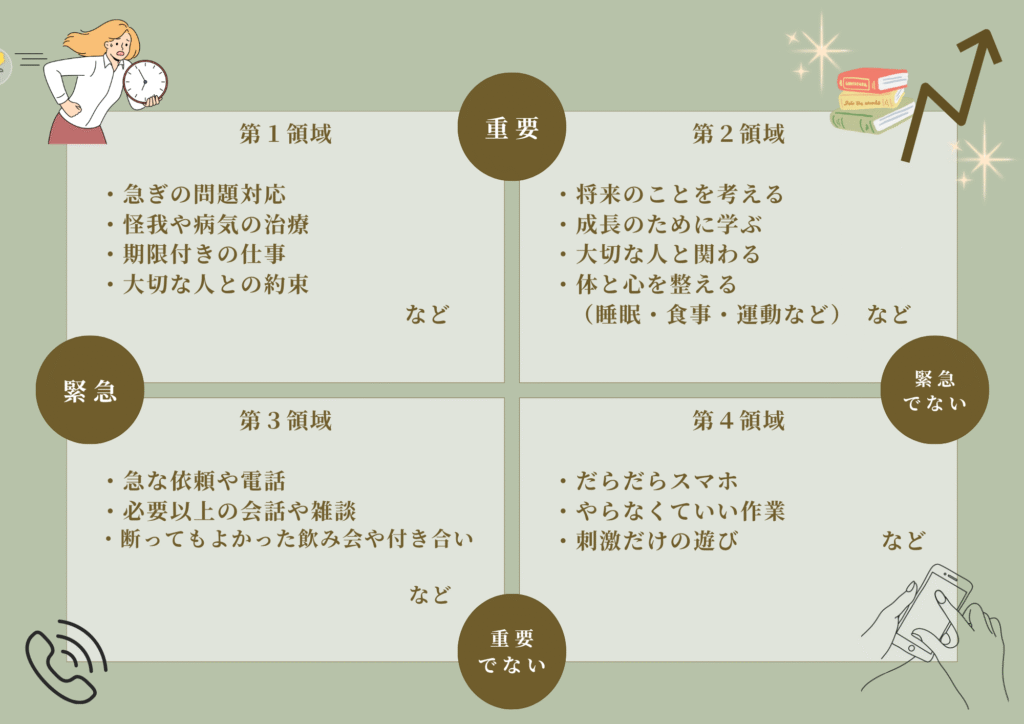

私たちの行動は、緊急度×重要度の組み合わせで、以下の4つに分けられます。

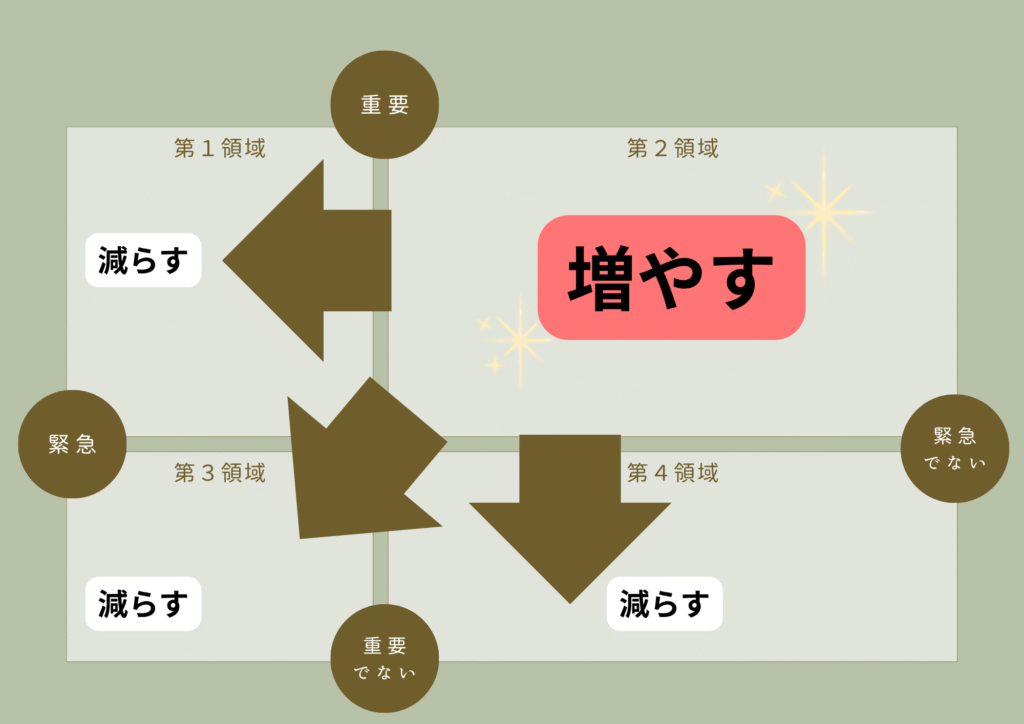

結論、このブログを読んでいるあなたにやってほしいことは、第2領域を増やすことです。

第2領域を増やすことによって、

- なりたい自分

- 本当に大切なこと

など、あなたが本当に望む未来に着実に近づくことができます。

逆に、第2領域以外が大きいと状態では、本当に望む未来には一生近づけません。

第1領域が大きいと

- ストレスが溜まる

- 燃え尽きる

第3領域が大きいと

- 周りに振り回される

- 被害者意識が強くなる

- 八方美人に見られる

- 目標や計画を無意味に感じる

第4領域が大きいと

- 今この瞬間の快楽はあるが、未来に何も残らない

- 本当に大切なこと(健康・学び・人間関係など)に使うエネルギーが残らない

- 罪悪感→ストレス→さらなる第4領域の悪循環に入りやすい

多かれ少なかれ、ピンとくる経験があるのではないでしょうか。

ちなみに私は、スマホ依存状態、つまり第4領域が大きかったです。未来に何も残らない時間を多く過ごしました。

第2領域以外の時間が多い方は、はじめは振り返ることが辛いかも知れません。

しかし、これまでの人生で培った経験があるからこそ、内容がより深く理解でき、スムーズに生活に活かすことができると思います。

ここで見直すことによって、驚くほど時間の使い方がうまくなり幸福度は上がる一方です✨️

残り3ステップぜひご覧ください。

(2)第2領域の活動を1つ実践してみる

第2領域の活動を一つ実践してみましょう。

おすすめは、以下の2点を満たすものです。

- ミッションステートメントに沿った内容

- 一人で短時間でできる

なぜなら、ミッションステートメントの内容は自分にとって心から大切なこと&周りも幸せになることだからです。

また、一人で短時間でできることから始めることで、素早く確実に習慣の効果を感じることができます。

- 運動🏃(散歩・軽い筋トレ・ストレッチ等)

- お世話になっている人への恩返し🎁(誕生日プレゼント・季節の贈り物を送る等)

- ミッションステートメントの作成・見直し📖

ちなみに私が最初に行ったことは、

夫のパラダイム(もののみかた)を分析、理解することです。

なぜなら、一番長く同じ時間を過ごしている人でありながら、夫の考えや行動が理解できずモヤモヤすることが多かったからです。

夫のパラダイム(もののみかた)を理解したことによって、

など他にもたくさんの嬉しい変化が起きました。

人生を変える一歩になると思う。

ぜひ一つ取り組んでみてね。

(3)1日だけ『時間の予測』と『実際の記録』をする

『第2領域』を実践する大切さを感じてもらえたと思います。

『第2領域』が大きくなればなるほど、人生は豊かになっていきます。

次は、第2領域を大きくする方法をお伝えしていきます。

それは、

1日だけ『時間の予測』と『実際の記録』をしてみることです。

- 平日なら“現実のリズム”

- 休日なら“理想の過ごし方”

が浮かびます。

迷ったら、『いつもの過ごし方の日』を1日観察してみましょう。

💡時間の使い方の中に改善のヒントが見つかるはずです。

以下は、『時間の予測』と『実際の記録』の具体的なステップです。

1日だけでも効果があります。順番通りにやってみてください。

具体的なステップ⇓

①準備(5〜10分)

(1)用意するもの

スケジュール管理アプリ/スマホのメモ/手帳/ノート のどれか

- 1日の計画がひと目で分かる

- いつでも振り返れる

ものであれば自分の使いやすいもので大丈夫です。

私は、スマホのメモとカレンダーアプリ組み合わせて使っています。

(2)記録時間の粒度を決める

(例:15分刻み/1時間刻み 等)

忙しい日は細かめ、ざっくり把握した日は粗めがおすすめです。

私は、15分(移動など)〜1時間刻み(仕事・ブログ作業など)を組み合わせて計画を立てています。

(3)『主要なカテゴリ』を用意する

(例:仕事・通勤・家事・休息・睡眠等)

普段行っているカテゴリを用意しておきましょう。

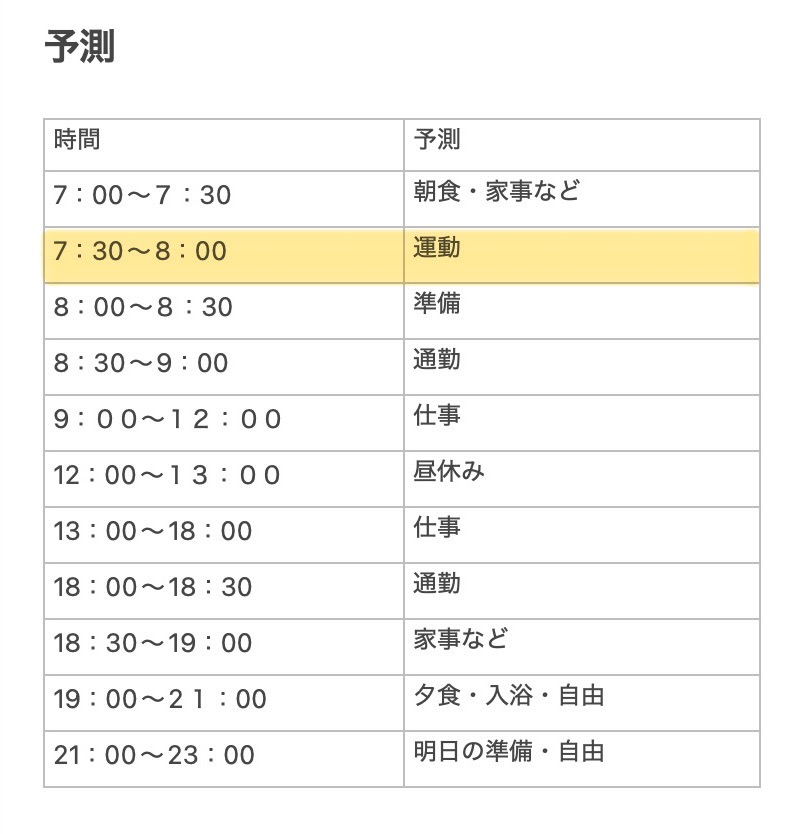

②予測を書く

(1)『第2領域』に当てたい時間を明記

1日の中で、第2領域にどのくらい時間を使いたいか、ざっくり枠組を決めます。

(例)

第2領域とは、

緊急ではないが重要なことでしたね。

- 将来のことを考える

- 成長のために学ぶ

- 大切な人と関わる

- 体と心を整える(食事・運動・睡眠・リラックス等)

など、自分にとって本当に大切なこと、人生のゴールに直結することです。

(2) (1)の内容を具体的に決める

行動を具体的に決めて、実行しやすくしていきます。

(例)

- 朝に30分運動する

⇓これを具体的に決める

- YouTubeを参考にストレッチ15分、軽い筋トレ10分、休憩5分

(3) 『1日の予測』を書き、その中に(2)の内容を入れ込む

(例)

↑(2)の内容:7:30〜8:00→運動(YouTubeを参考にストレッチ15分、軽い筋トレ10分、休憩5分)を入れ込んだ1日の予測

③実際の記録

(1)行動が変わったら随時メモ

または1日の終わりに振り返って記入

💡完璧に記す必要はありません、後で見返せる程度の正確さでOKです。

(2)予定通りに進まない理由を見える化

もし、予定通りに進まなかったことがあれば、原因をメモしておきましょう。

(例)

SNSを見た/疲れた/家族に呼ばれた

など一言でOKです。

原因を書いておくことで、次に同じことを繰り返さない工夫ができます。

(3)細切れ作業は合計して記録する

途切れても、できた分はちゃんとカウントしましょう。

(例)

5分×3回勉強=15分勉強

短時間でも積み重なれば成果になります!

④1日の終りに比較(10〜15分)

(1)予測と実際を並べて比べる

どこにズレがあったか確認します。

(例)

(2)ズレの内容と原因を確認する

(例)

- (+):SNS

- (ー):運動

- 要因:SNS

⑤翌日の改善を1つ決める(5分)

(1)小さな改善を1つ決める

(例)SNSにより朝の運動ができなかった

⇓改善策

運動する時間までアプリを使ってスマホ画面をロックしておく

(2)翌日は『その小さな改善』を試すことだけを目標にする

まずは合計30分〜60分/日を目安に小さく設定しましょう。継続しやすいです。

中断が減り、達成率が上がります。

できなかったことを責める必要はありません。原因が見えれば改善できます。

作業に取りかかるときは、タイマーを使う(25分作業+5分休憩など)と始めやすいです。また、集中力も維持できます。

お疲れ様でした。

ここまでのステップが終われば、自分にとって本当に大切なこと、人生のゴールに近づく土台は完成しています✨️

あとは、この習慣を1日単位→1週間単位に応用にさせていくだけです。

残り1ステップです。あと少しご覧ください。

(4)1週間単位に応用する

なぜ1日単位ではなく1週間単位で計画を立てるかというと、

日ごとのパターン(平日と休日の違い、集中しやすい日や時間)があるからです。

たとえば、勉強時間を確保したいときに、

- 平日は勉強できる時間が少ない

- 休日は安定して勉強できる

- 水曜日は特に疲れており崩れやすい(→対策が必要)

など、日ごとのパターンがありますよね。

その気付きを次の週の計画に活かせれば、第2領域は確実に大きくなります。

1週間単位に応用する具体的な6ステップは以下のとおりです。

①まずは『1週間の全体像』をざっくり見る

1日の予測と実際の記録ができたら、同じフォーマットを1週間分横に並べて見るだけです。

難しく考えなくて大丈夫です。

ステップ①の目的は、

1週間の傾向を見ることだよ。

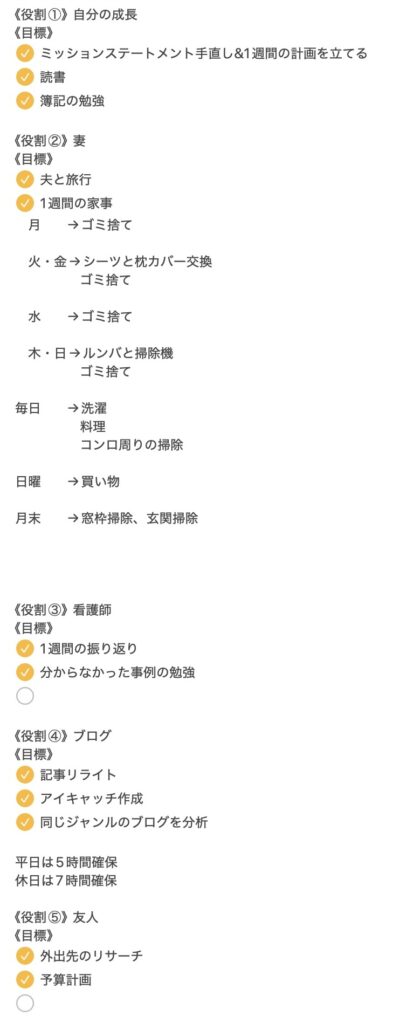

②自分が持つ役割を書き出す

1週間は、いろんな場面の積み重ねです。

そのため、先にあなたが持っている役割を明確にしておくと、迷わなくなります。また、バランスの取れた幸福度の高い人生になります。

(例)

- 家族としての役割(親・配偶者・パートナーなど)

- 仕事の役割(職種・役職など)

- 自己成長の役割(学び・健康・心の整えなど)

- コミュニティの役割(友人・地域など)

多くても4〜5つで大丈夫。慣れてきたら増やして大丈夫だよ。

③役割ごとに、ミッションステートメントに沿った目標を3つだけ決める

1週間は思ったより短いです。そのため、役割×3つの目標に絞りましょう。

私が実際に使っている、役割と目標のメモを紹介します⇓

目標は、ミッションステートメントに沿った内容にしよう!

自分にとって大切な役割を軸に、一貫性のある行動を取れるよ。

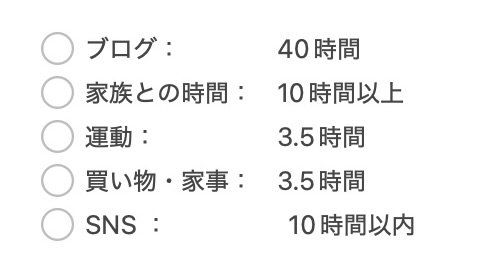

④1週間の予測をざっくり書く

1日単位よりラフでOKです。

たとえば、

- 家族との時間:◯時間

- ブログ:◯時間

- 運動:◯時間

- 買い物・家事:◯時間

私が実際に使っているメモを紹介します⇓

細かく書かないほうが続くよ!

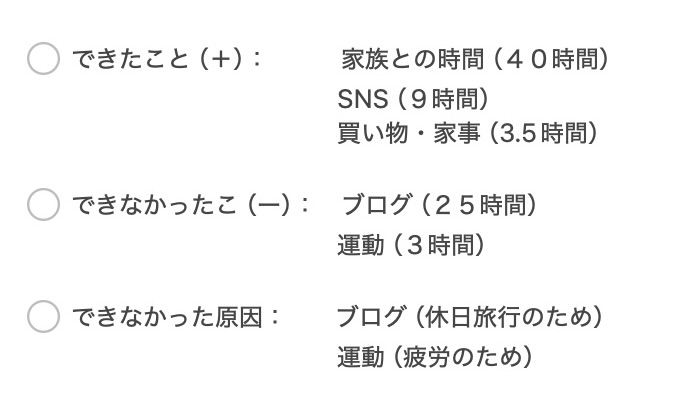

⑤1週間終わったら、3つだけ振り返る

私が実際に使っているメモを紹介します⇓

上の3つが振り返れたら、さいごに、役割ごとの目標がどれだけ達成できたか、チェックしてみよう!

完璧じゃなくても大丈夫。方向性はあっているかを見るだけで十分だよ!

⑥来週に向けて1個だけ変える

ここが1番大事です。

など

小さな1個だけを改善に回してみましょう。

1週間で1個変えられたら、1年で52個も変わるよ。

ボリュームある内容のため、簡単に振り返ってみましょう!

『1週間単位に応用する』6ステップは以下の通りです。

- 1週間の傾向を把握することにより、第2領域を確実に大きくすることが可能

第2領域が増えることによって、

- 思い描いた人生のゴール

- なりたい自分

に近づいていく

→人生の成功&幸福を掴むことができる

- 役割ごと&ミッションステートメントに沿った目標を立てることが大事

→なぜなら自分にとって大切な役割を軸に、一貫性のある行動を取れるため

- 大事なのは、完璧ではなく、

“今週より来週を1%よくすること”

では、最後にこの習慣があなたの生活にどんなメリットをもたらすのか、具体的に見ていきます。

習慣による3つのメリット

①他人に振り回されなくなる

自分の反応を自分で選べることによって、人間関係で悩むことは格段に減りました。

心の余裕が、行動の余裕につながり、周囲の雰囲気は前より穏やかになりました。そのため、さらに他人に振り回されることは減りました。

②行動に迷いが無くなる

終わりを思い描くことによって、自分が本当に大切にしたい人・大切にしたいことを再確認できます。

自分だけの憲法(ミッションステートメント)を作成・実践することによって、自分も、大切な人も、世の中も、すべてが幸せになります。

人生の幸福度・充実度は確約されたようなものです。

そのため、行動に迷いが無くなります。

③本当に大切な人やことに、エネルギーを使える

最優先事項を優先することによって、重要だと分かっていたけど取り組めていなかったことに積極的に取り組む事ができます。

結果的に、本当に大切な人・大切なことにエネルギーを使うことにつながり、人生の幸福度は段々と上がります。

日々の忙しさに追われていると、新しいことを始める勇気が出ないときもありますよね。

しかし、立ち止まっているだけでは、あなたが本当に望む未来にはたどり着けません。

大丈夫です。

このブログを読んでいるあなたは、すでに「変わりたい」と思える強さを持っています。

思いやりがあり、誠実で、誰かを幸せにできる優しい心を持っています。

だからきっと、人生の成功も幸福も自分の手で掴むことができます。

そして私も、あなたがその一歩を踏み出すお手伝いをしていきます。

私と一緒に少しずつ前へ進んでいきましょう。

まとめ

今回は、人間関係に悩む心を軽くする3つの習慣を紹介しました。

習慣は以下の3つです。

それぞれの実践のステップは以下の通りです。

『主体的である』ための4ステップ⇓

『終わりを思い描くことから始める』ための3ステップ⇓

『最優先事項を優先する』ための4ステップ⇓

習慣化することによって⇓の変化があります。

誰しも一度は、

このような経験があるのではないでしょうか。

今回紹介した3つの習慣は、どんな場面、どんな相手に対しても効果的なものです!

全体像を理解してもらいたいためボリュームある内容となりましたが、自分にできそうなところからで大丈夫です。

実践すれば効果を実感できるものばかりなので、人間関係に悩んでいる方は、ぜひ一歩踏み出してみてください!

『7つの習慣』ではその他にも、

など“人生のすべての領域”に応用できる内容が深く幅広く書かれています。

私自身、習慣を実践して人生が好転し続けている実感があります。

詳細については、以下の記事をご覧ください、7つの習慣は色々なシリーズが出ているため、買うときのポイントなどをまとめています。

さいごに

このブログを読んでくださっているあなたへ

もしこの記事があなたが少しでも前に進むヒントになれば嬉しいです💡

これからも少しでも皆さんの悩み解決の1ピースとなれるようにブログを書いていきたいと思います。

このブログが、人間関係の悩みを解決できる場であること、また皆の憩いの場となれるよう努力していきますのでよろしくお願いします🙇♀️

これまで関わった全ての人へ

これまで、たくさん心配をかけたり迷惑をかけてしまったこともあったと思います。

そんな私と関係を続けてくれて本当に感謝しています。

これからは、過去の経験を活かして、新しく価値を提供できる人になりたいと思ってます。

お互いに有意義な人生になるよう、一緒に歩んでいけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします🙇♀️🌱

コメント